Влияние окрашивания цитологических препаратов на частоту встречаемости клеток с морфологическими аномалиями ядра

Одной из серьезных проблем микроядерного теста является то, что исследования проводятся с использованием различных ядерных красителей, что может отразиться на результатах проводимых экспериментов. Решение данной проблемы является одной из самых приоритетных задач проекта HUMN XL (http://www.humn.org).

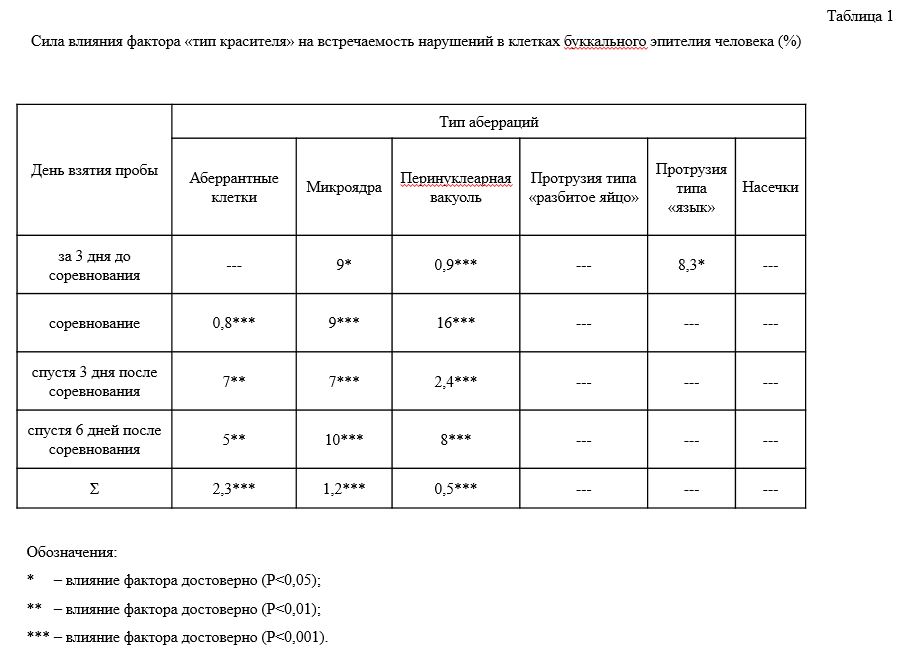

Нами (Калаев, 2010, 2012в) было проведено исследование влияния типа красителя (орсеина, светлого зеленого, метиленового синего, азур-эозина по Романовскому-Гимза) на частоту встречаемости клеток с аномалиями ядра (микроядрами, насечками, перинуклеарными вакуолями, протрузиями типа «язык» и «разбитое яйцо») в буккальном эпителии человека. Соскобы проводили 4 раза с интервалом в 3 дня у 10 здоровых спортсменов (за 3 дня до соревнования, во время соревнования и спустя три дня после соревнования).

Число клеток с микроядрами, перинуклеарными вакуолями, протрузиями типа «язык» (только в 1 повторности), а также число аберраций всех типов зависело от способа окрашивания (табл. 1). Влияния окрашивания на встречаемость других типов нарушений не отмечено.

БУККАЛЬНЫЕ ЭПИТЕЛИОЦИТЫ ЧЕЛОВЕКА, ОКРАШЕННЫЕ РАЗЛИЧНЫМИ ВИДАМИ КРАСИТЕЛЕЙ

| Было выявлено изменение спектра нарушений в зависимости от используемого ядерного красителя (рис. 12, 13, 14, 15). | |

|

|

| Рис. 12. Спектр цитологических нарушений в клетках буккального эпителия человека при окрашивании орсеином | Рис. 13. Спектр цитологических нарушений в клетках буккального эпителия человека при окрашивании светлым зеленым |

|

|

| Рис. 14. Спектр цитологических нарушений в клетках буккального эпителия человека при окрашивании метиленовым синим | Рис. 15. Спектр цитологических нарушений в клетках буккального эпителия человека при окрашивании азур-эозином по Романовскому-Гимза |

Наибольшая частота клеток с микроядрами отмечалась при окрашивании азур-эозином по Романовскому-Гимза (49,8 %), наименьшая – светлым зеленым (13,4%) (различия достоверны (Р<0,001)). Промежуточные значения частоты встречаемости клеток с микроядрами выявили для орсеина (26,2 %) и метиленового синего (16,2 %).

В результате проведенных исследований рекомендован краситель азур-эозин по Романовскому-Гимза как лучший из протестированных для выявления клеток с микроядрами.

Перинуклеарные вакуоли преобладали в спектре нарушений при окрашивании светлым зеленым (78 %), наименьшую их частоту отмечали при окрашивании азур-эозином по Романовскому-Гимза (31,2%) (различия достоверны (Р<0,001)). Промежуточные значения встречаемости клеток с перинуклеарными вакуолями отмечались для орсеина (51,9 %) и метиленового синего (51 %). Таким образом, светлый зеленый может быть рекомендован для определения перинуклеарных вакуолей.

Протрузия типа «разбитое яйцо» чаще встречалась в спектре при окрашивании метиленовым синим (8,8 %), наименьшие значения указанной патологии отмечали при окрашивании азур-эозином по Романовскому-Гимза (3,6 %), орсеином (4,8 %) (различия с метиленовым синим достоверны (Р<0,01)), светлым зеленым (3,4 %) (различия с метиленовым синим достоверны (Р<0,001)). На основании этого возможно утверждать, что метиленовый синий позволяет лучше идентифицировать протрузии типа «разбитое яйцо».

Протрузии типа «язык» чаще отмечаются при окрашивании метиленовым синим (10,4 %), азур-эозином по Романовскому-Гимза (8,6 %), орсеином (6,5 %), наиболее редко – светлым зеленым (3,5 %) (различия с метиленовым синим и азур-эозином по Романовскому-Гимза (Р<0,001) и с орсеином (Р<0,01) достоверны). Поэтому можно говорить, что все красители, кроме светлого зеленого, эффективны для определения протрузий типа «язык».

Наибольшее количество клеток с насечками отмечается при окрашивании метиленовым синим (13,5 %), орсеином (10,5 %), наименьшее – при окрашивании светлым зеленым (7,9 %) (различия достоверны (Р<0,05)). Промежуточные значения встречаемости клеток с насечками отмечали при окрашивании азур-эозином по Романовскому-Гимза (8,2 %). Таким образом, орсеин и метиленовый синий позволяют лучше выявлять насечки.

На основании выполненного анализа числа и спектра клеток с нарушениями морфологии ядра нами (Калаев и др, 2010, 2012в) было констатировано, что одни красители будут более эффективны для поиска одного типа нарушений и менее эффективны — для поиска других. Однако, по нашему мнению, из всех изученных красителей наиболее оптимален для окраски клеток буккального эпителия азур-эозин по Романовскому-Гимза, т.к. он позволяет получить качественные препараты для микроскопического исследования, выявить наибольшее количество нарушений и в достаточной мере раскрывает их спектр (лучшие результаты по выявлению клеток с микроядрами, протрузиями типа «язык» и промежуточные значения для протрузий типа «разбитое яйцо»).

Следует отметить, что во всех случаях не было отмечено влияния индивидуальных особенностей человека на результаты окрашивания, т.е. не было выявлено групп людей, в которых для обнаружения какого-либо нарушения был бы эффективен один вид красителя, и групп, где указанный краситель для обнаружения этого же типа нарушения неэффективен. Таким образом, один и тот же краситель на клетках разных людей позволяет выявить сходные спектры аберраций (Калаев, 2008; 2010).

Ayyad (Evaluation of Papanicolaou …, 2006) и Palaskar (2010) было проведено сравнение красителей Папаниколау и Май-Грюнвальд-Гимза. Выявлено преимущество окрашивания по Папаниколау, так как получаются более качественные препараты по сравнению с красителем Май-Грюнвальд-Гимза, при окрашивании которым микропрепараты оказываются более загрязненными посторонними включениями.

Большинство зарубежных авторов рекомендует окрашивать препараты по Фельгену (The micronucleus assay … , 2008; Buccal micronucleus cytome … , 2009; State of the … , 2009), так как при этом возможно применение флуоресцентной и световой микроскопии, и данное окрашивание позволяет исключить артефакты. Grover et al (A comparative study …, 2012) провели сравнение частоты встречаемости микроядер у больных красным плоским лишаём, лейкоплакией и подслизистым фиброзом ротовой полости при окрашивании по Фельгену, Папаниколау, гематоксилином и эозином.

При использовании всех типов красителей были выявлены различия между контрольной и опытной группами, причем при окрашивании по Фельгену получились самые низкие результаты, как в контрольной, так и в исследуемой группе (различия достоверны (P<0,01)) (окрашивание по Фельгену: контрольная группа – 1,6 ± 1,2 ‰, с заболеваниями полости рта – 3,8 ± 1,4 ‰ (различия достоверны (P<0,01)); окрашивание по Папаниколау: контрольная группа – 7,7 ± 2,0 ‰, с заболеваниями полости рта – 16,8 ± 5,6 ‰ (различия достоверны (P<0,01)); окрашивание гематоксилином и эозином (контрольная группа – 9,6 ± 2,3 ‰, с заболеваниями полости рта – 25,9 ± 6,7 ‰ (различия достоверны (P<0,01))). Авторы связывают полученные результаты с ДНК-специфичностью окрашивания по Фельгену, и исключением при этом типе окрашивания артефактов. Но в связи с тем, что достоверные различия были найдены при использовании всех четырех типов красителей, а окрашивание по Фельгену более трудоемко по сравнению с другими способами, авторы не отдают предпочтение тому или иному красителю, а советуют продолжить и расширить исследования в данном направлении.

Nersesyan et al (Effect of staining … , 2006; Nersesyan, 2006) также указывают на то, что способ окрашивания препарата оказывает влияние на результат. Они разделяют методы окрашивания на неспецифические (красители Гимза, Май-Грюнвальд-Гимза) и ДНК-специфические (окрашивание по Фельгену, акридиновым оранжевым) и утверждают, что использование неспецифических красителей ведет к ложным результатам.

Таким образом, наиболее приемлемым является окрашивание цитологических препаратов ДНК-специфическими красителями, однако в случае отсутствия возможности их использования целесообразнее окрашивание азур-эозином по Романовскому-Гимза, так как данный краситель позволяет получить достаточно качественные, пригодные для просмотра препараты и выявить наибольшее число ядерных нарушений (Калаев, 2008; 2010). Во всяком случае, необходимо отметить, что данная проблема нуждается в серьезной доработке и расширении спектра применяемых красителей.